指导单位:

云南省艺术基金管理中心

项目主体、主办单位:

云南艺术学院

承办单位:

云南艺术学院设计学院

项目支持单位:

云南省民族艺术研究院

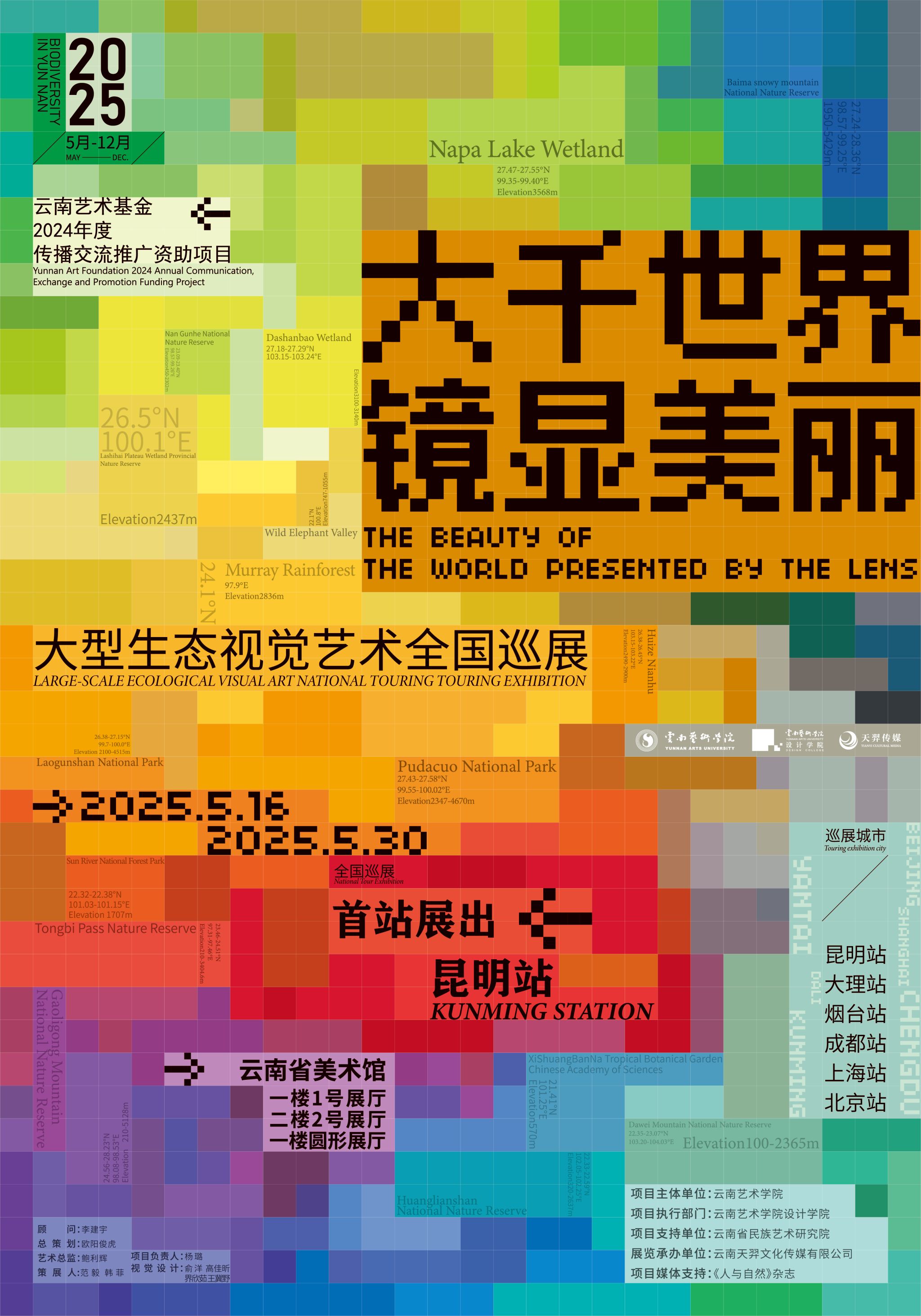

展览时间:

2025年5月16日—5月30日

展览地点:

云南美术馆

开幕式时间及地点:

2025年5月16日

签到时间:9:30

正式开始时间:10:00

云南美术馆一楼大厅

研讨会时间及地点:

2025年5月16日13: 30-16: 30

云南美术馆二楼四号展厅

前言

在人类文明与自然生态的对话史中,影像艺术始终扮演着独特的角色——它既是科学的见证者,亦是诗性的言说者。在全球生态危机与生态文明觉醒交织的背景下,《大千世界 · 镜显美丽》全国巡展恰似一面多棱镜,折射出中国在生态保护、文化传承与艺术创新三维坐标下的时代答卷。285幅生态影像与33件生态文创,不仅是对云南“世界生物基因库”的立体解码,更是对“人与自然生命共同体”理念的深刻诠释。

一、影像的学术维度:多维与重构的生态叙事

展览以严谨的学术框架重构了生态摄影的认知范式。入展作品遵循“科学实证性、艺术典型性、生态叙事性”三重标准,兼具艺术家眼光与科学家思维的生态影像创作者,将生态学田野调查与视觉艺术语言深度融合。从高黎贡山树冠层的附生兰隐秘绽放,到怒江峡谷神秘怒江金丝猴家族的社会性互动;从真菌菌丝网络的地下智慧,到绯胸鹦鹉成群越过山林,长臂猿放歌山谷,每一帧影像皆是多重学科视角的结晶。自然科考者与艺术院校的跨界策展团队,更以“山水林田湖草沙”系统观为脉络,将分散的生态图景编织成一部动态演化的自然史诗。

二、艺术的人文觉醒:凝视与对话的伦理重塑

展览超越了传统自然摄影的猎奇视角,以“关系美学”重塑观看伦理。 “爱在山间”揭示了脊椎动物情感系统的进化奇迹;“微观世界”中跳蛛复眼折射的虹光,是对昆虫感知维度的诗意解谜。这些作品拒绝“人类中心主义”的俯视,转而以平视甚至仰视的镜头语言,建构起物种间的平等对话。尤其值得注意的是,“生创空间”中的33件文创作品,将高山花卉的基因密码转化为珠宝的光泽,让扎染技艺与植物色素达成跨物种合作——这种艺术介入生态的实践,暗合海德格尔“诗意栖居”的哲学命题,为技术理性主导的现代文明提供了具象化的救赎路径。

三、时代的镜鉴使命:在地与全球的话语转译

作为中国首个以联合国“生态系统恢复十年”计划为参照框架的生态艺术巡展,其价值远超出美学范畴。六座巡展城市的选址构成意味深长的空间修辞:在昆明的生物多样性心脏启程,途经北京的政治文化中枢与上海的经济全球化窗口,最终抵达内陆腹地成都——这条巡展路线恰似一条横贯中国的生态神经,串联起不同纬度下的人地关系思考。展览更以数字技术创新生态叙事语法:自主开发的数字媒体艺术内容将生态知识转化为沉浸式体验。这种“科技+艺术+生态”的传播矩阵,正响应着 “构建生态文明话语体系”的战略要求,使云南经验升华为可复制的中国方案。

四、文明的镜显之境:创作与实践的生态行动

当黑颈鹤冲破暴雪的身影登上NWF大赛封面,当梅里雪山的灵性震动英伦三岛,这些作品已悄然改写国际生态摄影的话语权重。展览刻意保留摄影师的野外札记与设备上的泥土痕迹,这些“元叙事”符号将创作过程本身转化为生态教育现场。观众不仅能目睹藏狐捕食的0.01秒决胜瞬间,更能通过视频日志感受摄影师在海拔4500米缺氧环境中长达数月的坚守——这种将艺术创作还原为生命实践的表达方式,使得展览成为触发公众生态意识的“知觉枢纽”。

在这场展览中,镜头既是观察自然的工具,更是丈量文明的标尺。它提醒我们:当人类学会用真菌菌丝的共生智慧审视社会发展,用滇金丝猴的家庭伦理反思社群关系,用高山花卉的适者生存法则启迪科技创新,生态文明才真正超越了环保主义的表层叙事,升华为文明演进的内生动力。《大千世界 · 镜显美丽》不仅是一次视觉远征,更是一场文明范式的启蒙运动——在这里,每一幅作品都是通向“美丽中国”的时空胶囊,封存着这个时代对永恒的庄严承诺。

本次展览持续至2025年5月30日,首站落地昆明后,将陆续在全国巡回展出。

——李舸

中国文联第十一届副主席、中国摄影家协会主席

中国美术学院特聘教授、美丽中国影像中心主任

文字:李舸

图片:俞洋

一审一校:杨璐

二审二校:万凡、王瑛

三审三校:余光荣